【引言】

在中国戏曲史上,“四大徽班”是一个绕不开的名字。清代乾隆年间,三庆、四喜、和春、春台四大徽班齐聚京城,不仅推动了京剧的诞生,更成为南北戏曲融合的缩影。

而在这四大戏班中,春台班的崛起尤为传奇——它从地方小班起步,凭借盐商的雄厚财力、名角的荟萃之力,以及包容创新的艺术追求,最终成为扬州花部的代表,甚至影响了中国戏曲发展的轨迹。

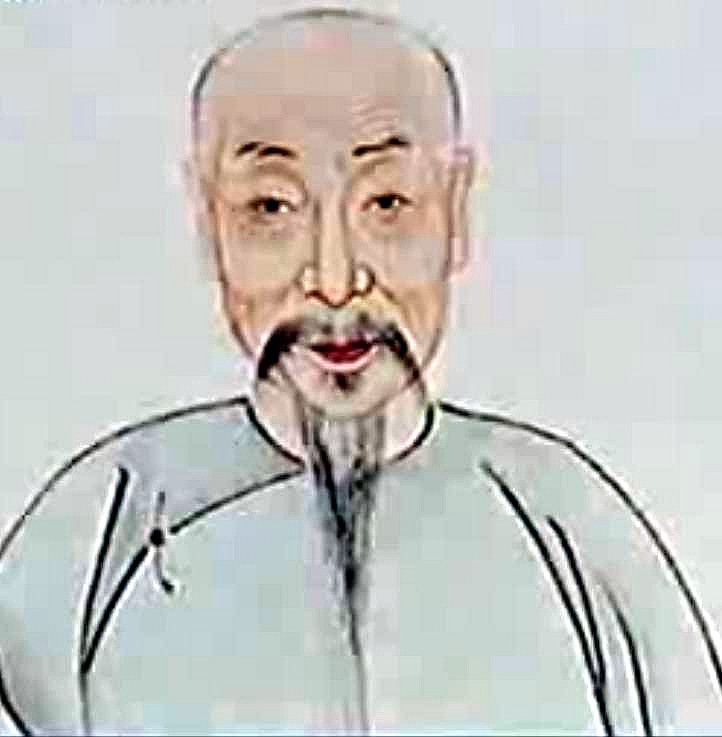

盐商江春:春台班背后的“金主”

春台班的故事,要从一位名叫江春的扬州盐商说起。江春,字广达,是乾隆年间两淮盐业的巨贾。他不仅是富甲一方的商人,更是一位深具文化眼光的儒商。据《扬州画舫录》记载,江春最初组建春台班,是为了迎接乾隆皇帝南巡的“接驾之需”——在皇权至上的时代,盐商们常以奢华的排场讨好帝王,戏曲演出自然是最能彰显财力与品味的“门面工程”。

不过,江春的野心不止于此。他深知戏曲不仅是娱乐,更是社会影响力的载体。他先设德音班,专演雅部昆曲;后又组建春台班,主攻花部乱弹,形成“一雅一俗”双班并立的格局。为了打造春台班,江春可谓一掷千金:据《陶文毅公全集》记载,德音、春台两班每年开销高达三万两白银;而秦腔名角魏长生登台演出一场,江春竟“增以千金”。这种财力投入,在当时的戏班中堪称罕见。

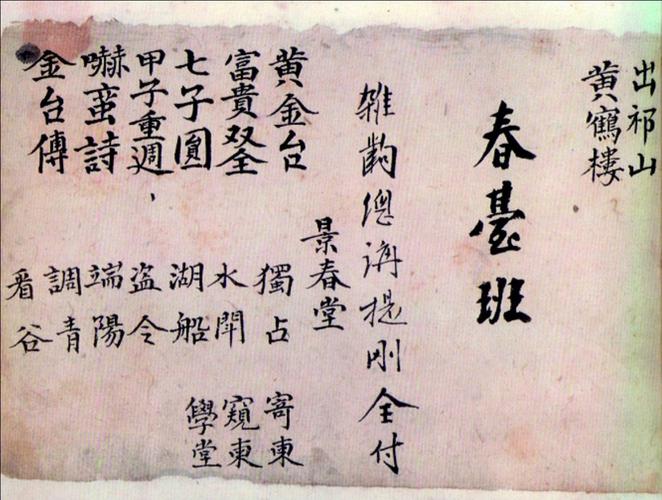

名角荟萃:从地方小班到“花部翘楚”

起初,春台班只是扬州本地的“乱弹”戏班(乱弹泛指昆曲之外的民间戏曲),在艺术上并无突出特色。但江春凭借其商业网络,开始了一场“人才争夺战”。他重金征聘四方名角:苏州的杨八官、安庆的郝天秀等名伶相继加入。这些演员不仅技艺精湛,更带来不同地域的声腔特色。

其中,郝天秀的加入成为春台班转型的关键。郝天秀本是秦腔名角,深得魏长生(秦腔革新者)真传。他将魏派秦腔的“热耳酸心”之风带入春台班,又融合京腔(流行于北京的高腔)中《卖饽饽》《送枕头》等接地气的剧目。于是,春台班逐渐形成“合京、秦二腔”的独特风格:既有秦腔的激昂悲怆,又有京腔的通俗诙谐,再以安庆二簧调为基底,最终成为扬州花部的代表。

词直音慷:春台班的“市井之声”

春台班的剧目究竟有何魅力?清代戏曲评论家焦循在《花部农谭》中给出了答案:“其词质直,虽妇孺亦能解;其音慷慨,血气为之动荡。”与雅部昆曲的典雅含蓄不同,春台班的戏更贴近市井生活。

而在艺术形式上,春台班堪称“融合创新”的典范。他们以安庆二簧调为主,却大胆吸收京腔的程式、秦腔的唱法,甚至借鉴昆曲的身段。这种“混搭”看似杂乱,实则形成了独特的审美效果:既有高腔的激昂嘹亮,又有二簧的婉转抒情,还能穿插秦腔的“梆子”节奏。这种包容性,恰是花部戏曲战胜雅部昆曲的重要原因。

【结语】

回望春台班的历史,它既是一部盐商资本与文化权力交织的传奇,也是一部民间艺术自我革新的缩影。从江春的儒商眼光到郝天秀的艺术突破,从扬州城的奢靡戏台到京剧诞生的前夜,春台班的故事提醒着我们:戏曲的繁荣,从来离不开经济的支撑、人才的流动,以及那份敢于“混搭”的创新勇气。