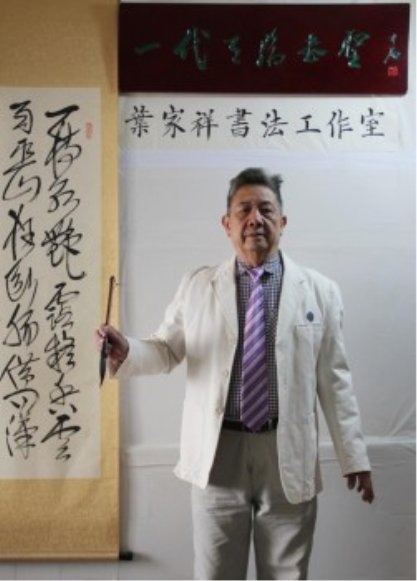

在中国书画艺术的传承脉络中,王非先生以其深植传统又别开生面的艺术实践,完成了一场与先贤的跨时空对话。他的创作生涯,是对篆书这一中华文明源头文字的深度叩问与当代诠释,其艺术探索超越了表象的形式创新,直抵文化基因的内核觉醒。

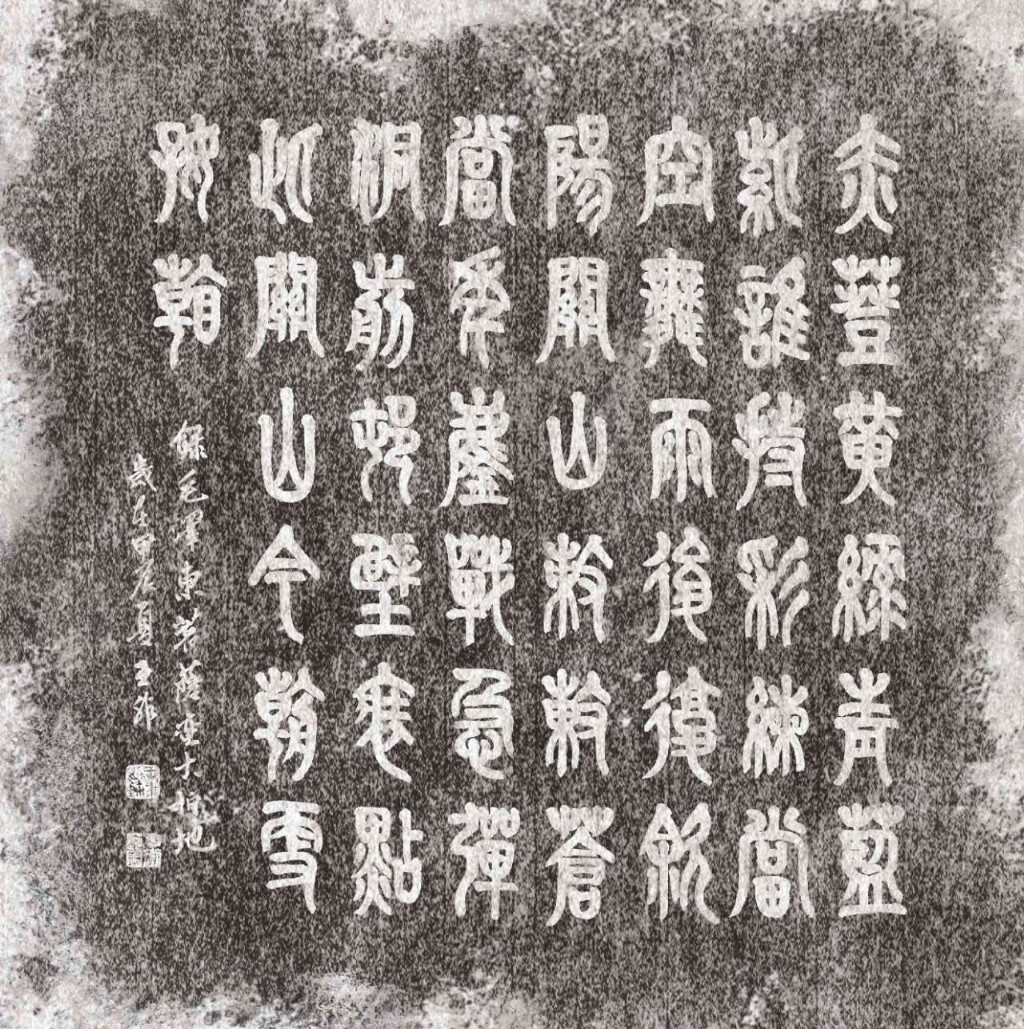

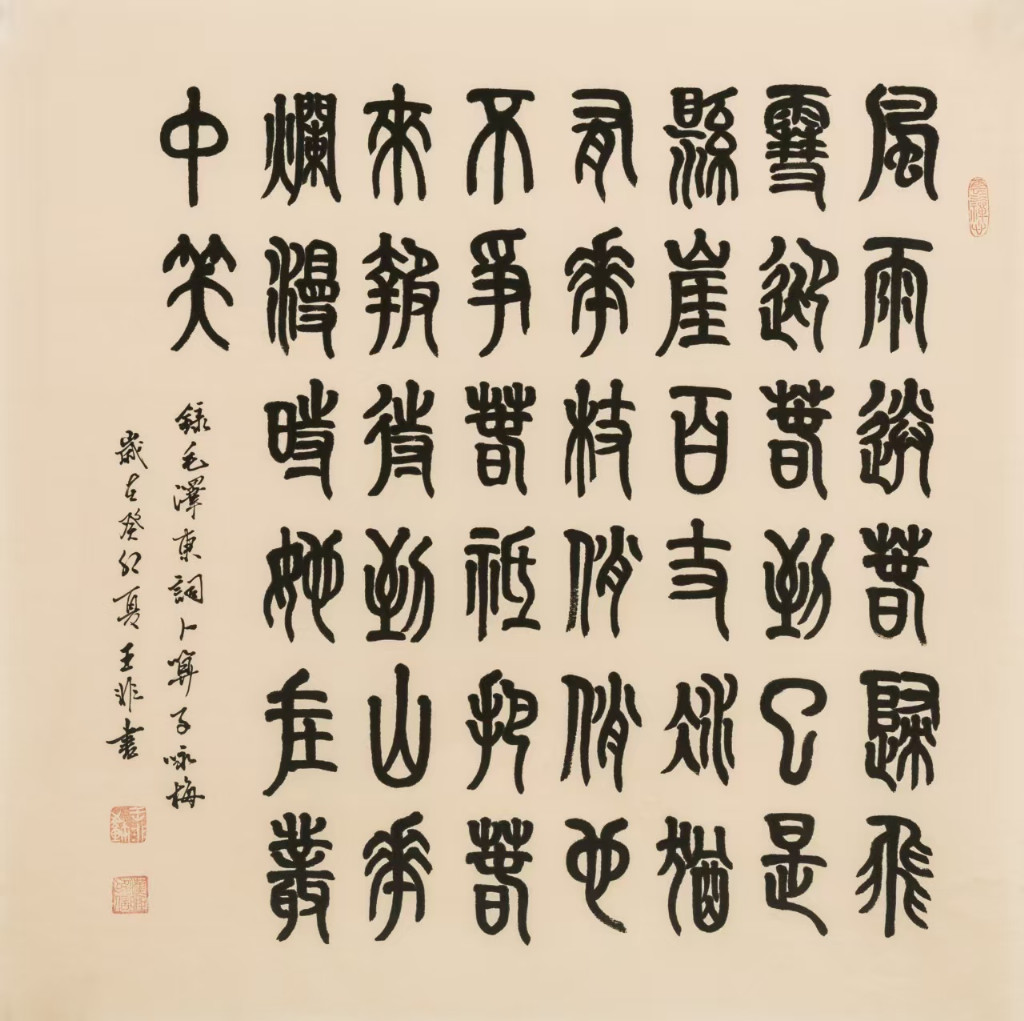

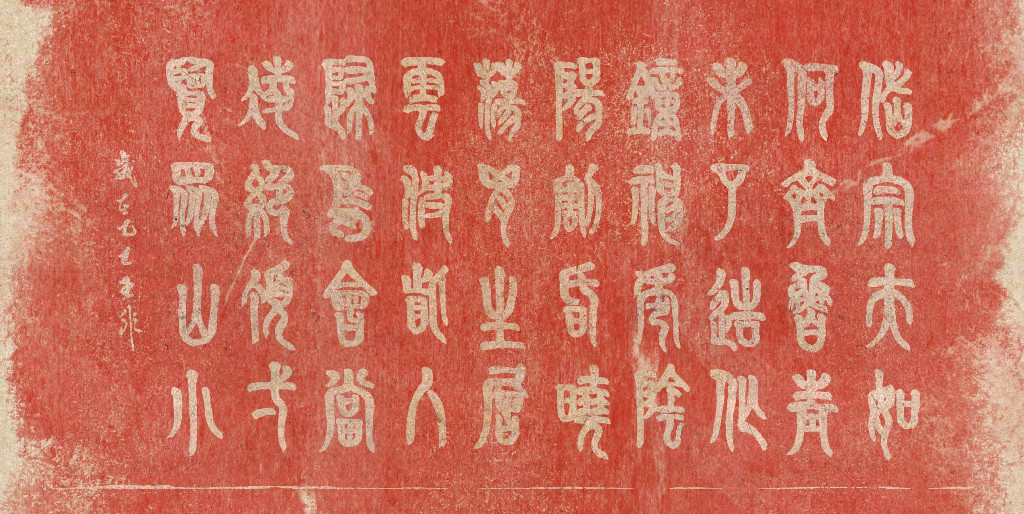

王非先生的艺术根基,深植于对商周金文、秦汉篆籀的潜心研习与心领神会。在他的艺术视野中,那些铸刻在青铜鼎彝、镌刻于石碑摩崖的文字,不仅是形与线的艺术表现,更是先民宇宙观与生命智慧的凝结。他将金文的雄浑古朴、篆籀的刚健中蕴婀娜,巧妙地融入当代水墨语境,构建起独具特色的“金石笔墨”体系。这一转化,非为标新立异,实为对文字本源的虔诚回归,让三千年文明记忆在宣纸上重新焕发生机。

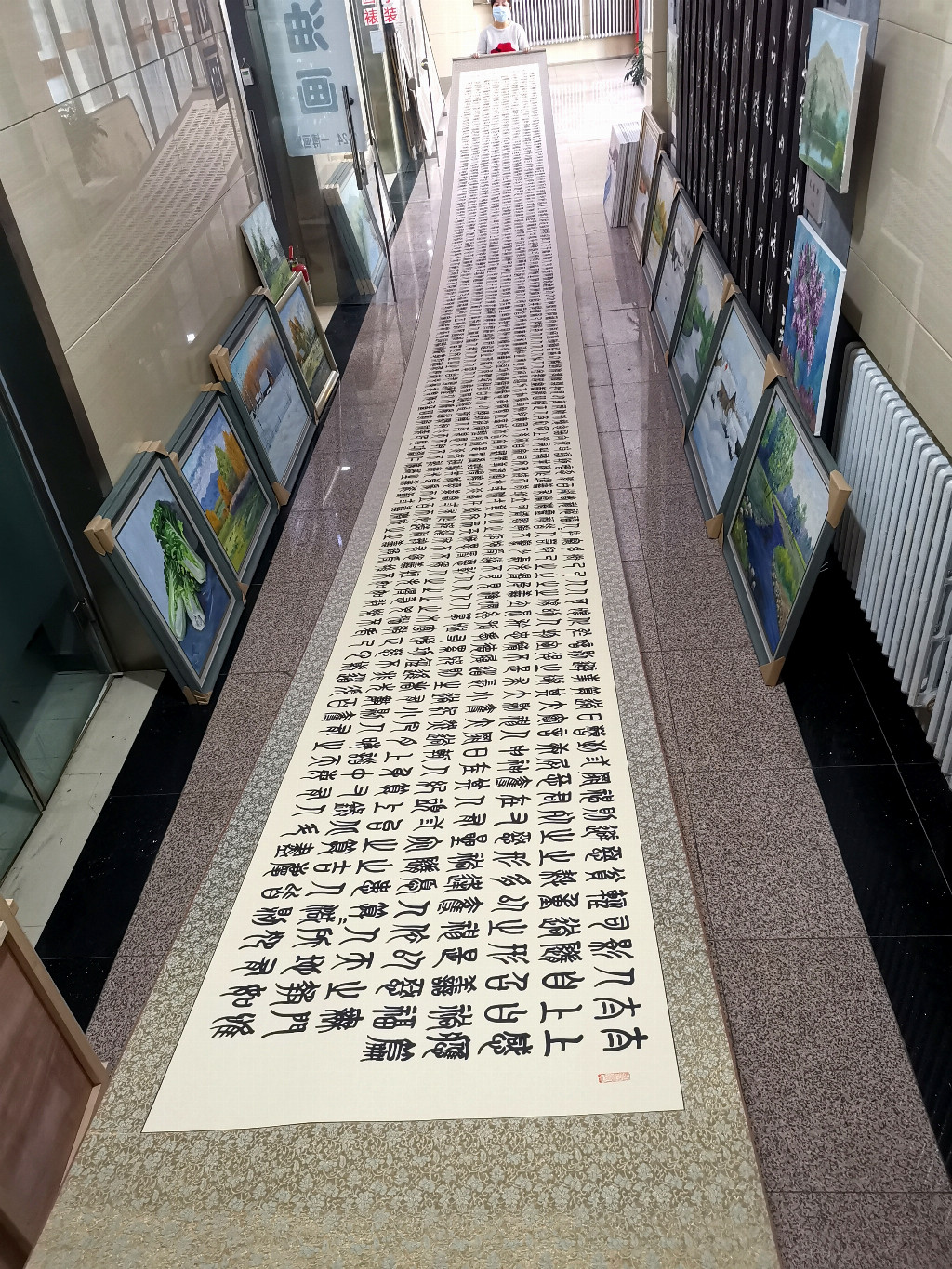

在笔墨的精微之处,王非先生展现出非凡的悟性与掌控力。他深入解析篆书线条的内在生命力,将甲骨刻辞的神秘律动,转化为山石纹理的自然皴擦;使《石鼓文》的圆韧笔势,流淌为云水气韵的生动表现。在其代表作《千字文》中,笔锋与纸面交融产生的“屋漏痕”意趣,与水墨的自然渗化相得益彰;青铜铭文历经岁月洗礼的斑驳质感,与山水画的时空意境形成微妙共鸣。这一切的艺术成就,都建立在他对文字学的深入研究之上,将文字结构中的平衡、呼应、虚实之妙,升华为画面空间的构成法则。

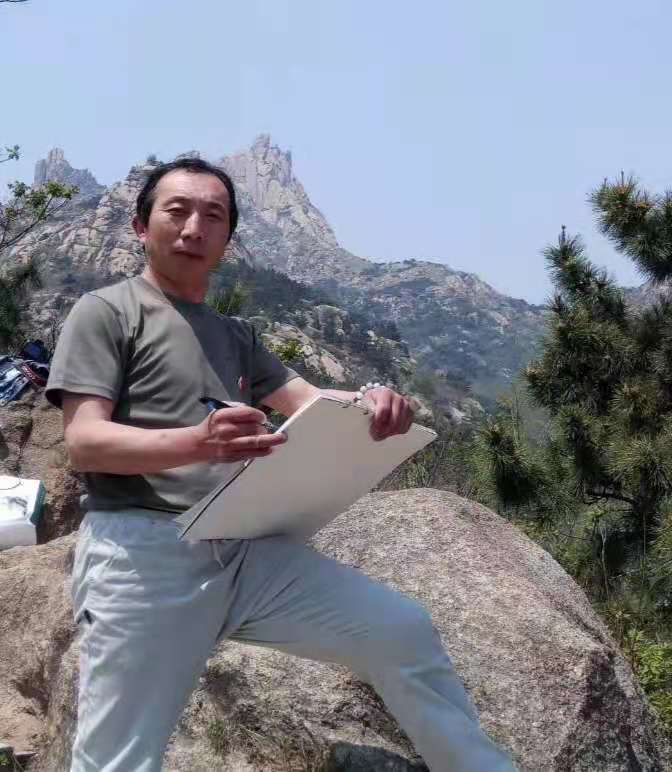

王非先生的艺术创新,始终建立在对传统的虔诚修持之上。他遍访名碑,系统临摹《毛公鼎》《散氏盘》等金石重器,在毫芒转折间体悟古意。在故宫博物院的专题研究中,他独具慧眼地发现,篆书结体中蕴含的“向背”、“揖让”规律,与山水画论中的“三远”构图法,在美学原理上殊途同归。这种跨艺术门类的融会贯通,在其《云壑松风》系列中得到完美体现:以篆籀笔意写就的古松,既保持了文字作为文化图腾的庄严感,又饱含文人画的笔墨情趣,实现了金石气韵与书卷气息的完美统一。

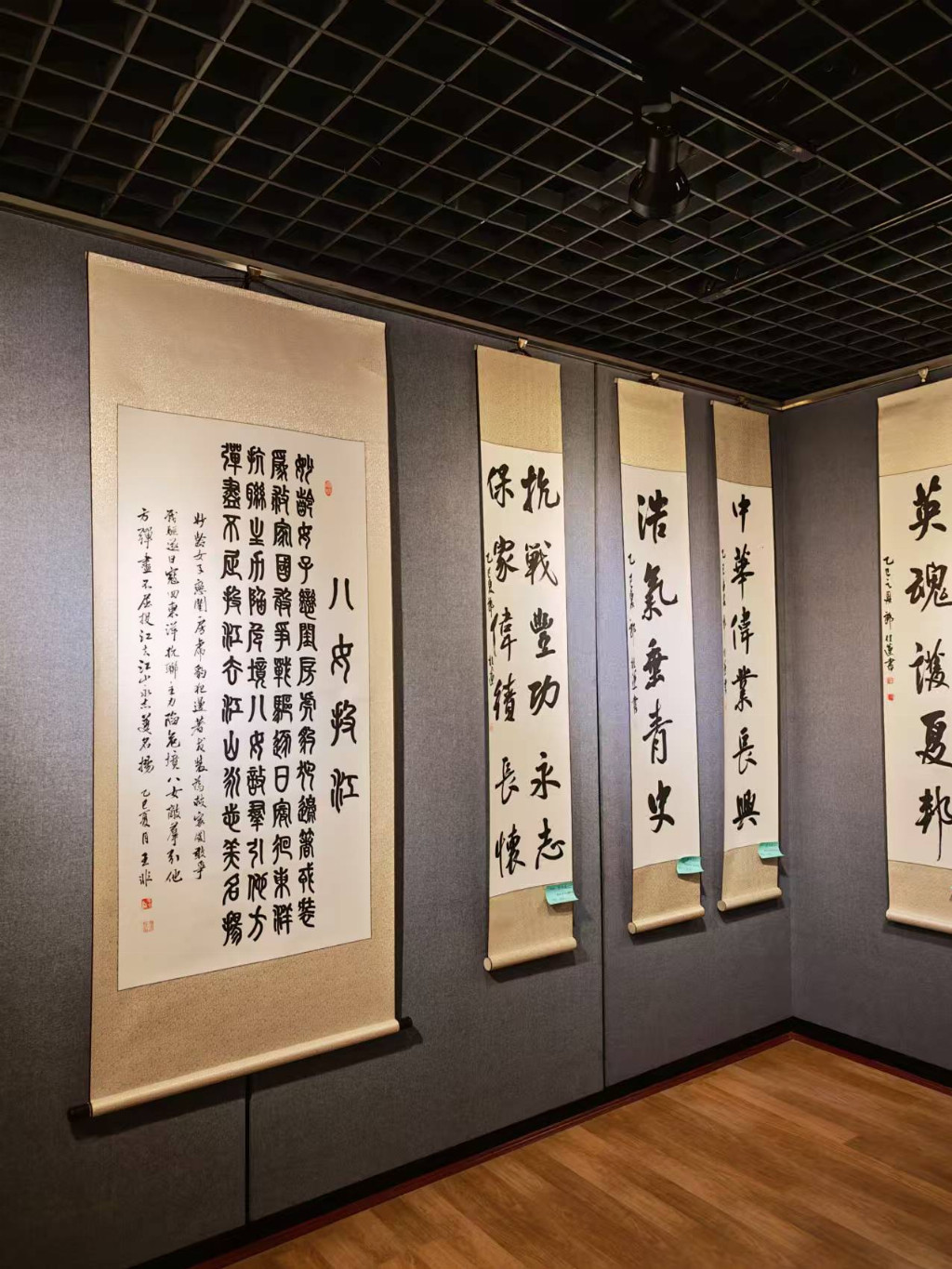

面对当代文化语境,王非先生致力于将篆书的美学精髓进行创造性转化。在其《文明印记》等创新作品中,古老的甲骨文部首化作充满现代感的光影矩阵,青铜器上的族徽符号演变为流动的水墨意象。这种跨媒介的艺术实践,并非断裂传统,而是对“书画同源”这一古老命题的当代表述,赋予沉睡千年的文字符号以新的生命力。这些探索在国际艺术舞台引发的关注,印证了立足民族文化本位的艺术创作所具有的永恒价值。

王非先生的艺术追求,本质上是一场与先贤的深度对话,是对中华文明精神的接续与光大。他秉持“以古人之规矩,开自己之生面”的创作理念,在其恢宏长卷《道德经》中,行书题跋与篆书正文相得益彰,动静结合,钟鼎文中的象形符号化作山川间的灵动生命,使整幅作品成为一部可读、可游、可思的文明史诗。这不仅是对“文以载道”传统的深刻践行,也是对“笔墨当随时代”这一历史命题最为笃定而深邃的回应,为传统文化的当代转化开辟了一条承古开新的艺术道路。